16.Nov.2023

23 Autumn&Winter Collection VOL.3

“Vividly emotional journey”

世界中で美しいものを探すために旅を重ねる。

それらは、より良いマテリアルを見つける旅でもあり、

時代のムードを感じる旅。

コロナでのパンデミックを経て約2年半振りに出た旅。

2週間に渡ってフランス〜スイス〜ドイツを巡り、

何を見て、何を感じ

それをどのようにコレクションに落とし込んだのか。

デザイナー塚崎恵理子の旅の記憶。

VOL.3

” Place of Beginning, Bauhaus “

スイス、チューリッヒを出発して向かうはドイツ。

ドイツに来た1番の目的は念願のバウハウス関連の街を巡ること。

バウハウスは1919年に設立され、1933年ナチスにより閉校されるまでの14年間という短い期間だったにも関わらず“モダニズム“というデザインの枠組みを確立し、現在のデザインに多大な影響を残した総合芸術学校。

まずは、その始まりの地であるヴァイマルへ向かう。

かつてゲーテやシラーが辿り着いた自由文化の街、バッハが宮廷音楽家としても活躍したドイツクラシック文化の中心地でもあった歴史ある街だ。

降りた駅舎も歴史ある街を物語る様な佇まい。

バウハウスと言えば創立者であるグロピウスがデザインしたデッサウ校舎がシンボリックだが、 さぁバウハウス始めます!と突然あの素敵な校舎を建てることができたわけじゃない。

元々はヴァイマル工芸学校の為にアール・ヌーヴォーデザインを得意とするアンリ・ヴァン・デ・ ヴェルデという建築家が建てた校舎をグロピウスが引き継いだ、いわゆる居抜き校舎を利用してバウハウスは始まったのだ。

今でもバウハウス大学として現役で使われているキャンパスを自由に見学することができる。

雨上がり、到着した朝のキャンパスにはちらほらと学生が集っていた。

全体にこじんまりとしていて学生が制作したであろうデザインの休憩所やベンチが所々に置いてあるのが良い雰囲気。

ぐるりと散策して、早速メインの校舎へ入ってみる。

扉を開け一歩中に入ると、真っ赤な壁色に早速心奪われる。

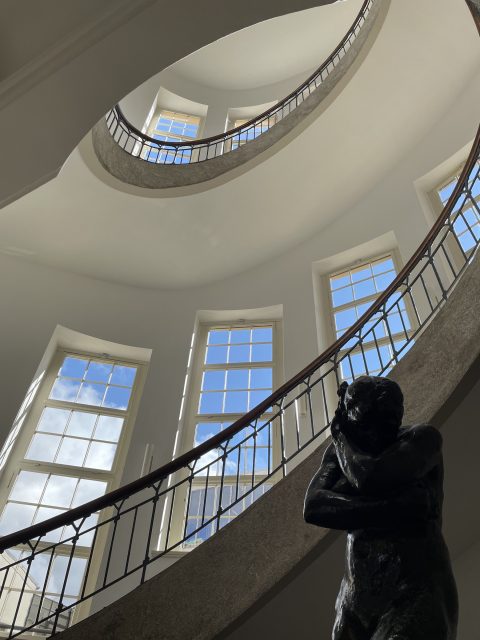

セージグリーンの扉を開けるとアールヌーヴォー式の優美な曲線を描く螺旋階段。

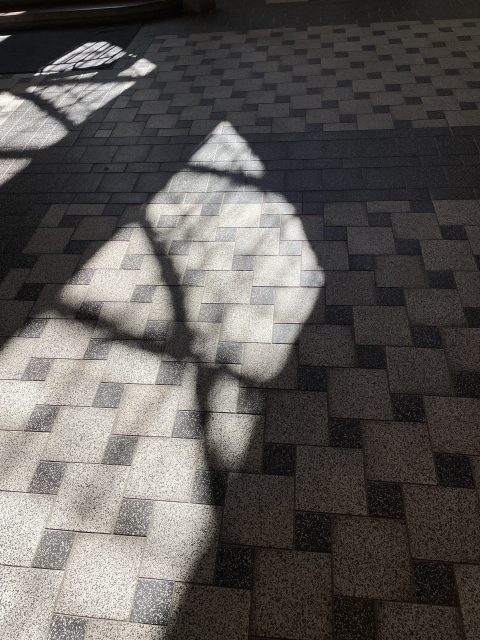

大きな窓から降り注がれる光と影。

螺旋階段の吹き抜け中央には俯き自らを抱く女性、オーギュスト・ロダンの彫刻“エヴァ”が佇む。

シンと静まり返った校舎の中でその空気があまりにも清々しくて、息を呑むほどにの美しさにしばらく入口で立ち尽くしてしまう。

入口の鮮やかな赤色が持つ動の印象とロビーの静との対比を感じて、普段何気なく見ている色が持つパワーにもハッとさせられる。

静かな校舎の中をゆっくりと散策してみる。

確かに学生達がここで学んでいるんだなという形跡が、まるでバウハウス設立の当時にタイムス リップしたような感覚を覚える。

この日は雨が降った後で光がとても綺麗だったのはラッキーだった。

おかげで窓枠が落とす影までもが美しい。

階段の壁には幾何学的な壁画やモニュメントがいくつも残されている。

バウハウスと言えば…のシンプルな形とシンプルな色を用いたヘルベルト・バイヤーの壁画。

隣り合う壁の色も含めての壁画なのだろう。シンプルな形と色の相互作用を研究したバウハウスらしい基礎を感じる。

個人的に1番楽しみにしていたのは、オスカー・シュレンマーが1923年に制作した壁画。

彫刻家であり舞台芸術家としても活躍したシュレンマーらしくダイナミック。

ベタ塗りされていないタッチのおかげかどこか人間らしい優しさがあって見ていて飽きない。

平面の壁でなく湾曲した壁に描かれているのも立体感があり踊っているような躍動感がある。 壁画だけでなく手すりに塗られた青みがかったセージグリーンも壁画の色と自然に溶け込む美しいコンビネーション。

ここでも色の持つ相互作用に納得させられる。

アール・ヌーヴォーデザインをベースにしたヴェルデ建築の校舎とモダンなバウハウスデザインとのギャップ、違和感みたいなもの…

概念はあるがどうしたら それを形にできるのかと模索しているような空気、良い意味でまだ統一されていない当時の実験的な挑戦、情熱や衝動みたいなものを感じて何だか心がいっぱいになる。

どんな完璧に見えることも、突然完成するものではないのだ。

校舎を出て目の前の大きな公園を散歩する。

雨が降ったり晴れたり忙しい天気とは裏腹にゆったりと大きな樹々が風に揺れる。

雨に濡れた緑の匂いが濃く香る。

ヴァイマル校舎で見たことや感じたことを頭の中でぐるぐると反芻しながら想いがいっぱいになった胸に空気を入れるように深呼吸をする。

この旅のパートナー”La Maison de Lyllis”のデザイナー葛西さんとはいつの間にか距離を置いて歩いていた。

何も話していないのにこの時2人とも何故だか涙が出そうになっていたのは、偶然ではなく見たものにそれぞれ感じさせる何かがあったからだと思う。

途中、サイクリングをするグループとすれ違う。

ドイツは電車に自転車を乗せられるようになっていて、自転車で移動する人をよく見かける。

このシステムがあれば、きっと休日の過ごし方に幅が出るだろう。自転車の生活への取り入れ方は、道の整備も含めて是非日本でも取り組んで欲しいことの1つだ。

大自然の中を愛車で駆け抜けて、芝生でゴロンとしながら本なんて読めたら健康的だし最高の休日だな、なんて想像してドイツの人達が羨ましくなる。

公園の中には、ハウス・アム・ホルンというバウハウス設立4周年の展覧会の目玉として作られた実験住宅がある。

当時は古典的な装飾主義デザインが主流で、バウハウスのシンプルで装飾を削ぎ落としたデザインは市民権を得ておらず、一般庶民からはかなり奇異に写っていたらしい。

100年後、ほとんどのデザインがバウハウスをベースにした世の中になるなんてその時の庶民には信じられないだろう。

そんな主流を変えるためにプレゼンテーションも兼ねて作られたこの住宅。

計画ではこの辺りを、バウハウス式の住宅地やキャンパスの分家として活用しようとしていたらしいが、その後台頭した右翼政治によって予算は取り上げられ頓挫。

もし実現していたらきっと面白い場所になっていた だろうと思うと残念である。

家の中は、それぞれのデザイナーが担当していて、部屋ごとに印象が少しずつ違っていて面白い。

こじんまりとしていながら、窓の配置による光の入れ方で広々と見える。

リビングを中心に回遊できる部屋の配置プランも使い勝手が良さそうだ。

ドアや窓枠の色、ライトやドアノブのデザインなど、細かな場所にもスタイルがある。

ヴァイマルでは教鞭をとっていないが、後にバウハウスの3代目校長となった建築家ミース・ファンデル・ローエの名言“神は細部に宿る“を随所に感じる。

またキッチンの無駄のないデザインや機能性は、システムキッチンの基礎となったと言われているそう。

これは女性デザイナーがデザインしたと聞いて納得。明るく使い勝手の良さそうなキッチンだ。

リビングと女性の為の部屋にはマルセル・ブロイヤーがデザインした家具が配置されている。

スチールパイプを使用した名作椅子ワシリーチェアをデザインする前、ドレッサーなんかは構築的ではあるけれど意外にもごちゃっとしていて、ブロイヤーの削ぎ落としたデザインの完成前夜といった空気を感じて面白い。

バウハウスの設立宣言から6年後の1925年にヴァイマル校は閉鎖を余儀なくされる。

ここでの6年間は合理主義、機能主義な考えと表現主義的な考えがミックスされた概念で、芸術へのアプローチがされていた。

6年の歳月の中で新しいメンバーが招集され、少しずつ方針も変わり去っていく者もいた。

デッサウに移転してからは、より合理主義、機能主義的な教育方針になっていったそうだ。

ヴァイマールはどこか情緒的で、バウハウスが完成形へと近づいていく葛藤の歳月がギュッと詰まった場所だったように思う。

ヴァイマルで見た壁画のカラーコンビ ネーションの美しさをインスピレーションにデザインしたニットシリーズがこちら。

アームウォーマーとビスチェは取り外し可能、プレイフルで自由な着こなしが出来るニットデザインに落とし込んだ。

Armor&Baretop Layer knit ¥37,400

シュレンマー壁画の階段にあったセージグリーンのカラーは脇役的な存在だったにも関わらず帰って来てからも頭に残っていた色だったので、シーズンのキーカラーにした。

ざっくりしたニットやメンズライクなギャバジン、透け感のあるシフォンなど質感の違う色々な素材に色をつけた。

2way Drivers Cardigan ¥63,800

LEFT Coated Tweed Chester Coat ¥198,000

LIGHT Reversible Collarless Jacket ¥90,200

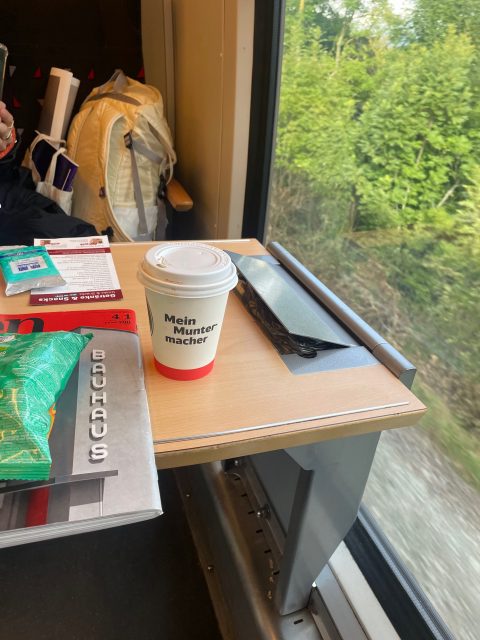

さて、電車に乗りバウハウスが全盛期となったデッサウへ。

Next Journey to Dessau. →Vol.4